雷望红是中南大学公共管理学院讲师,她从2017年开始研究县域教育,曾跑到江苏、浙江、湖北、甘肃和广西等地县城做田野调查,关注县乡孩子们的教育现状。

研究的初心或许与自身经历有关。雷望红来自湖北荆州农村,曾是留守儿童,念过村里的小学、乡镇初中和市里的普通高中,但这些学校现在都已被撤并。后来,她以高中文科第一的成绩考入华中科技大学,在这所学校完成了本硕博的学习,毕业后到中南大学任教。她的基础教育经历与县域教育紧密相关。

回过头看,雷望红觉得自己比较幸运,能从乡村走出来。如今,这样的路径似乎很难复制,她想搞清楚:曾经辉煌的县中为何逐渐衰落,为什么县乡的孩子们越来越难走出来,他们的希望和出路在哪里?

大学期间,雷望红加入了华中村治研究团队。过去的五六年里,她和团队成员跑到全国多个省份开展县域教育调研,关注县中衰落、村小撤并、超级中学、校园欺凌、陪读妈妈等热门话题,并撰写多篇调研报告和论文。

中南大学公共管理学院讲师雷望红。受访者供图

近期,雷望红参与合著的《县乡的孩子们》一书出版,这是一本聚焦县乡孩子现状与前景的调研著作。面对县域教育的种种问题,书中提出了县中、乡校、村小的教育发展模式,认为县中仍承载着县乡孩子们的希望和出路,必须要办好。

以下是雷望红的讲述:

“县乡的孩子,似乎越来越难走出来”

那些留在县乡的孩子,读书真的可以改变命运吗?

这是个沉重的话题,也是我们(调研团队)常被问到的问题。在县乡调研时,我们有时会被邀请在班里做个临时讲座,激励一下学生。我常常会说起自己的故事,你看,我也是普普通通的农村学生,通过教育实现了自己的梦想。

2022年6月,雷望红在河南省南阳市镇平县黑虎庙小学调研。受访者供图

我出生在湖北荆州的一个农村,是留守儿童,读过村小、乡镇中学,因为没考上县中,去了市里一所普通中学就读。现在,我上过的三所学校都因当地人口太少被撤并了,我变成了一个没有中小学母校的人。

在我读书的时候,县中还是很强的,考上县中是一件令人骄傲的事情。我记得,邻居家的一个哥哥考上了县中,老师会到他家里放鞭炮,亲自给他戴上大红花。但我成绩不够好,只考上市里的一所普通高中,后来以全校第一的成绩考入华中科技大学。

为什么我可以从乡村冲出来?

其实,冲出来的不止我一个,我们村有些80后、90后的学生也考上了不错的大学。

上世纪90年代到2000年初期,农村的村庄还比较完整,村民们的价值观也相对一致,高度认同读书的意义和价值。我的家人经常讲一句话,“如果不读书了,就回来放牛、种田。”

那时候,县域教育也很活跃,家校关系和谐,学生面临的诱惑也比现在少,一门心思想把书读好。如果学生犯错了,老师有绝对的权威去教育他们,也可以联合家长一起教育。在那种熟人社会,大家都十分尊重老师,他们走到哪里都会受到热情接待。县域教育的老师配置也不错,他们的精神世界比较富足,都比较负责任,也愿意积极投身教育和创新。我的一位小学老师是村里很多人的老师,走到哪里都有人跟他打招呼。他在60岁的时候,还在创新教学模式,让学生们爱上语文。

当然,也有个人努力的因素。2009年,我考上了华中科技大学。现在回过头看,从乡村到城市,从村小读到博士再到高校任教,我是比较幸运的乡村孩子。

2019年,我开始到中南大学任教,平时我会尽可能地鼓励来自县乡的孩子,特别是贫困家庭的孩子。对于在老家的弟弟妹妹,我也会经常激励他们。但现实有时候会让我伤心,县乡的孩子似乎越来越难考上好的大学,越来越难走出来。

为什么要研究“县域教育”?

县乡的“教育怪象”,是启发我想要研究县域教育的种子。

有一次,我回到湖北老家,邻居妹妹跟我说了很多学校的“怪象”。现在校园欺凌现象很严重,甚至有学生会打老师,被打的老师曾是我的初中老师,她以前很威严,大家都很尊敬她。听到这个消息时,我很震惊,也很伤心。此外,还发现了学生辍学、家长陪读增加、乡村学校升学率降低等问题。

那时,我观察到了县域教育的变化,但没确定具体的研究主题。博士期间做研究,我们有一个研究训练叫做“村治模式训练”,就是到全国各地的农村做田野调查,了解村庄的政治、经济、文化、社会等各个层面。

在做村治模式训练时,我们也会跟村民聊家庭层面的东西,了解家庭劳动力分配等问题。我们意外发现,老百姓在家庭教育上面的投入越来越多,在劳动力上的分配也是如此。以前,可能是爷爷奶奶陪读,现在一些年轻的家长也会回老家陪读。

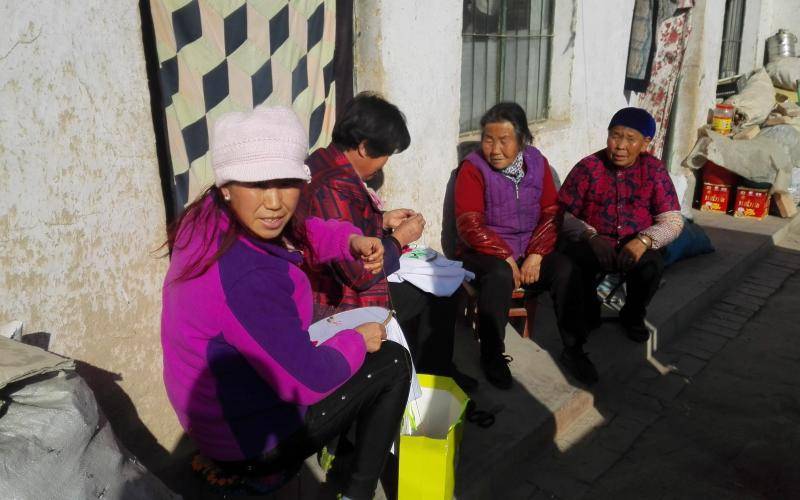

2017年5月,我开始正式做教育专题的调研,先后去过江苏、浙江、湖北、甘肃和广西等地。有一次,我和两个同学跑到甘肃的一个县城,到当地的县中、乡镇学校和村小调研,我们发现当地的陪读产业很发达,就做了一个小专题调研。在访谈当地两所县中的校长后,我们收获了很多关于县中的思考,慢慢有了关于“县域教育”研究的雏形。

什么是县域教育?“县域”首先是一个空间概念,包括县城、乡镇和农村等;其次从学校体系来讲,包括高中、初中、小学和幼儿园等。在调研中,我们把县域教育放在了一个更宏大的系统去看待,里面包括了学校教育、家庭教育和社会教育,还有政府管理等。

2017年前后,乡村教育成为华中村治研究团队的研究主题,如今专门研究县域教育的有二十余人。2021年,研究团队组织了70多人,分赴河南、湖北、湖南三省9县做了为期半个月的专门调研,对县域教育进行了全方位调查,撰写了70余万字的调研报告。

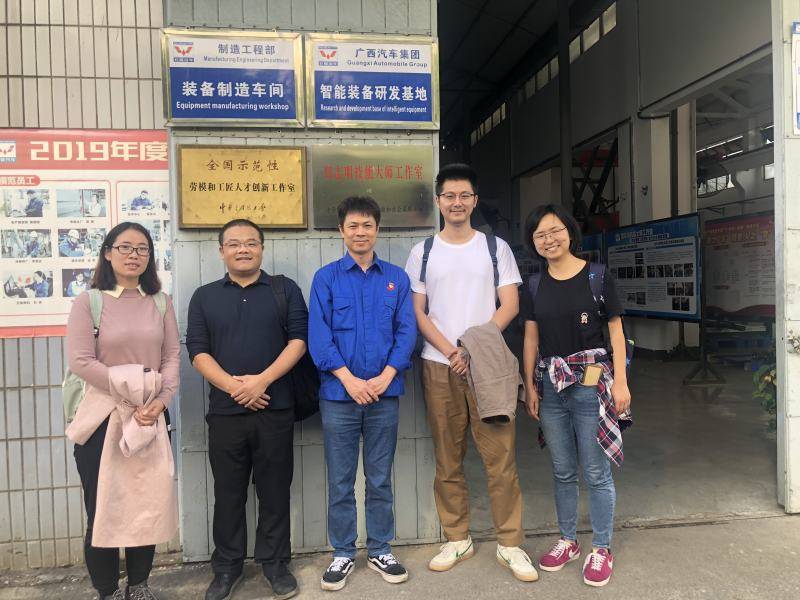

2020年10月,华中村治研究团队在进行产教融合专题调研,左一为雷望红。受访者供图

在过去的五六年里,团队也发表了一些调研报告和论文。最后,杨华老师把团队在全国各地的调研随笔集合成书。相比于学术论文和调研报告,调研随笔以更自由的方式呈现思考,能带来更直接的启发。这也是著作《县乡的孩子们》的雏形。

书中提到,县域教育影响着国民的教育心态和科教兴国战略的实施,更现实的意义还在于,它关系到县乡孩子能否得到更公平的成长环境、能否有同等机会和出路。

“县中衰落”

县域教育要给予学生出口,就需要办好县中。

民生性是县域教育最本质的属性。简单来说,就是教育需要回应老百姓的需求,这样的教育有两种指向:一个是教育成本不能过高,要让老百姓的孩子上得起学;二是满足家长希望通过教育将孩子培养成人成才的诉求,获得阶层流动的机会。

但实际上,县域教育被太多东西裹挟。例如,很多中西部地区的政府热衷于建设“教育新城”,把优质教育资源向城区集中,以此吸引农民进城买房来给子女更好的教育机会。这其实是把教育融入到了土地财政中,在某种意义上影响了其民生性。

在城镇化的影响下,许多乡村孩子进入城镇,有些县域学校呈现爆满情况,出现了“城挤村空”的现象。加上人口降低,一些农村小规模学校的人数过少,不利于学生的正常培养,需要考虑撤并的问题。

有一些县政府,面临着很大的教育供给压力,通过招商引资引入私立学校。私立学校通过更灵活的资金做好基础设施、激励老师、招收优质生源,让公立学校处于弱势地位。此外,私立学校会导致更高的教育成本,农村家庭需要花更多钱供孩子上学或者到县城陪读,升学焦虑也随之增加。这也侵蚀了县域教育的民生性。

甘肃县城的陪读家长。受访者供图

县中还面临着“超级中学”的威胁。“超级中学”会把优秀的学生和老师都吸走,使教育竞争的烈度变得更高。一方面,“超级中学”里都是优秀的学生,他们彼此间的差距可能不大,就不得不在微小的差距中竞争,学生压力很大。另一方面,优质师生被挖走后,县中仍要完成原有的目标,需要承受更大的压力,有些学校甚至会采用“末位淘汰制”。如此一来,大家的目标都变得集中,不利于学生创新能力和想象力的培养。

流失了优秀的学生和老师,县中不再具有吸引力,也很难再招到优秀的老师。当地的老百姓也会失去教育信心,进而加速了人口的外迁,房价可能会随之下降。因此,县域教育陷入了一个恶性循环。近些年,“县中衰落”的一个典型表现就是,不少县中考上清北、985或211的学生越来越少。

县中的衰落,会刺激县城有能力的家庭从小学或初中就把孩子送到地市、省城的学校,下面的乡镇学校也会着重培养少数的优秀学生,把他们送到地市、省城的学校。这样的话,会造成小学、初中优秀生源的流失,进而使县中的生源更差,形成“负反馈”,教育竞争和焦虑加剧。

努力和希望

在一线的调研中,我们看到了很多问题,但仍抱有希望。

有一次,我们在广西某个县城调研,在县中附近的小吃街,我们看到一个女孩子吃饭特别匆忙。随口一问,才知道她今年高三了,她的梦想是考上武汉大学。为了实现自己的梦想,她吃每顿饭只花20分钟,吃完就跑回学校学习。这个场景让我很感动,县中的很多学生都很努力,他们都在争取这个希望。

老师们也很敬业。有县乡学校的一线老师,常常陪伴学生,用心地关爱他们的成长。湖南隆回县雨山中学的黄华菊老师,就采用“陪伴式教育”,以此减轻学生家庭因素的负面影响。她不仅时刻出现在教室,还会给予学生关心和引导,鼓励他们突破自己。她在,学生就觉得安心。

学校管理者也在努力。广西博白县龙潭镇龙潭二中建立于上世纪90年代,以前是乡镇排名靠后的学校,现在已经变成片区最好的学校之一。有一年,学校要完成城乡教育均衡验收工作,需要粉刷文化墙但没有钱,校长李鹏程就亲自上,他书法很好就负责写字,喜欢画画的师生负责画画。在资源匮乏的情况下,师生共同完成了这个文化墙,因为投入了心血,也变得更爱这个学校。

县乡学校中,不乏像黄老师、李校长这样的人,他们让孩子们看到了希望。

如今,县乡需要一个什么样的教育?从结果上来讲,就是还能培养出人才,给普通家庭希望的教育。此外,师生能感受到教育带来的欣喜,觉得有成就感。

为了让县乡的孩子们获得更公平的起点,我们需要办好公立学校,通过一些制度性的力量给予支持。

公立教育应该回应公众的需求。例如,有些县乡孩子的父母不在身边,那学校应该做好寄宿制的配套,包括完善硬件设施、建好食堂和配备生活老师等。有些私立学校在生活服务上做得很好,给小学生配生活阿姨,照顾他们的生活起居,吸引了更多家长选择。目前,在基础教育生态里,呈现“公进民退”的趋势。

在《县乡的孩子们》一书中,我们提出了县中、乡校、村小的教育发展模式,这三者构建的县域教育体系,既公平又有效率。此外,我们明确反对小规模学校过度投入、“超级中学”的跨地区招生。更重要的是,县中仍是县乡孩子们的希望和出路,必须办好县中。

对于那些留在县乡的孩子们,我想对他们说,教育不是唯一的出路,但仍是最重要的出路。通过高考,你们或许能去到更大的平台,看到不一样的世界。

新京报记者 吴采倩 编辑 杨海 校对 刘军